时间:2017-12-19 10:07:39来源:温州市教育局

何必钻

(温州市教师教育院,浙江 温州 325000)

(此文发表于《中小学教师培训》2017年第9期)

[摘 要]阅读策略并非是指教师“阅读教学”的策略,而是学生“学会阅读”的策略。本文对阅读策略型课堂的价值考量是源于阅读力培养的缺位、阅读方法的缺失、阅读技术的笼统、阅读评价的失重等四方面的现实性剖析。同时,通过对课堂呈现形态的比较分析,提炼出阅读策略型课堂的四个基本特征:强调方法练习、提倡大声思维、常用图式阅读单、注重课堂讨论,以此引发对阅读教学多面向的深度思考。

[关键词]阅读策略 阅读力 阅读方法 教学价值 形态特征

如果以目标取向为标准,对当前的阅读教学课堂做一个不是很科学的、绝对性归类的话,大致可分为四种课型:一是内容情节型,以“了解内容,理解情节”为取向;二是情感主题型,以“感受人物,感染人文”为取向;三是言语学习型,以“领悟表达,习得能力”为取向;四是阅读策略型,以“教给方法,培养思维”为取向。随着对语文教学的理性认识和研究深入,就目前而言,第一、二种课型日渐式微,第三种“言语学习型”如火如荼,而第四种“阅读策略型”的研究正处于新生的、快速发展的态势。

阅读策略,是指阅读主体在阅读过程中,根据阅读任务、目标及其阅读材料的特点等因素所选用的有效阅读的规则、方法、技巧。由此可见,阅读策略并非是指教师“阅读教学”的策略,而是学生“学会阅读”的策略。它不是“教”的策略,而是“学”的策略。

资讯时代的发展,现代人要在浩瀚的信息海洋中获取自己所需要的信息,并加以运用,那么“学会阅读”,掌握适宜的阅读策略,是其必备能力,显得尤为重要。祝新华教授结合全球多个阅读能力评价研究项目的成果,将中小学生的阅读定义为:对书面文字、图画、表格以及电子语言材料组成的文本进行解码,并整合、推论、评价信息,提出新想法;能积极反思,运用阅读所得信息解决现实问题;在阅读过程中,学生能运用阅读策略,形成良好的阅读行为与态度,提升阅读能力。

当前,学界对阅读策略的研究尚处于起步阶段,阅读策略在小学语文课堂还属于新生事物、萌芽状态。长期以来,教师更多关注了对“教”的研究,疏于对学生“学”的研究。阅读策略的研究,对小学语文教学改革具有深远的意义。

一、基于现实教学的价值考量

1.阅读力培养的缺位

研究表明:阅读力表现在认读能力、解释能力、概括能力、评鉴能力和运用能力等几个方面。学生的阅读力不是老师讲出来的,不是只增加学生的阅读时间就够了,而是在“学阅读”和“从阅读中学习”的过程中形成的。

能力的形成需要策略的支持。阅读策略是鉴别学习者会不会阅读的标志,是衡量个体阅读能力的重要尺度,是决定阅读效果的主要因素之一。但是令人不安的是,目前的学校教育并没有向学生传授多少的阅读策略。

当前的语文教学过多地强调理解、感悟、渗透、熏陶、内化等这些说不清、道不明的学习行为,少有明确性的、清晰化的、技术层面的阅读策略的指导。故此,蔡志浩教授认为“以文学为主的语文教育,过于偏重艺术性,忽略了语文的技术性。”

从儿童阅读力的评估视角来看,小学生需要掌握哪些阅读策略?笔者经过初步的研究梳理,大致可分为几类:1.快速阅读的策略(默读、跳读、扫读、浏览……);2.信息整合的策略(提取、判断、解释、概括……);3.理解探究的策略(推论、图像化、找出重点……);4.质疑讨论的策略(提问、预测……);5.鉴赏评价的策略(比较、联结、自我监控……)

这些阅读策略的学习,是一种技术取向的教学行为。这种有目的、有步骤、有程序的阅读策略练习,让每个学生掌握必要的阅读方法与技术,才有可能缩短儿童天生能力间的差距,有助于阅读力的提升。

2.阅读方法的缺失

任何一门学科的学习都是需要学科方法与学科思维的,但是语文学科秉承了传统读经教育“不求甚解,每有会意必欣然”的思想,讲究积累与顿悟,对阅读方法和学习思维往往比较漠视。不少语文课堂,教师对学生提出的问题,大多是直奔答案,省略了过程,这有点像家长辅导孩子做功课。如此教学,学生不知道怎么得出的结论,其思考过程和思维方法是怎样,久而久之就陷入学科困惑之中:每一个问题都是新的问题,每一道题都是新的试题,没有类型思维,没有掌握解决问题的策略和方法,自然要苦恼于怎么有效学习语文。

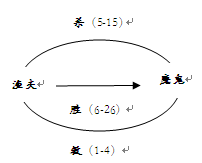

比如“学会概括主要内容”是中高段阅读一项重要的学习指标,也是学生掌握的难点,学生往往苦于心中无方法,手中无技术,不知从何入手,不知如何化繁为简地概括。《渔夫的故事》(四下册)是一篇民间故事,一位老师基于概括策略的指导,进行了这样的课堂操作:1.这篇课文讲了谁和谁之间的故事?2.把这个故事的起因、经过和结果用一个字概括。3.根据图示讲一讲故事的主要内容。(如图1所示)

图1 《渔夫的故事》图式学习单

教师引导学生凭借“图示介入”这一概括方法,用图表来抽丝剥茧、化繁为简,快速厘清了文本结构,勾勒出情节内容,便捷地概括出了课文的主要内容。学生通过这一策略的训练,建构了一种图式思维,习得了一种概括方法,提升了概括的能力。

3.阅读技术的笼统

我们平时教学也有“边读边想”、“圈画”、“做批注”、“划出中心句”等阅读策略,但这只是大一统的、模糊的、面上的阅读方法或者说是阅读要求,而不是针对性、可操作的、显性化的技术、技巧的指导。

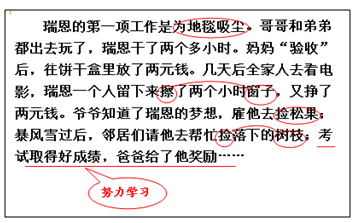

就比如说“圈画”这一方法,老师在教学《梦想的力量》时说:“请读读这段话,圈画出瑞恩做了哪几件事?”可这只是教师在课堂上的指令要求,没有圈画方法的具体指导,结果学生还是茫然无措,乱圈一气。因此,教给学生具体的圈画技术显得很有必要。请看下面的教例:

师:瑞恩为实现梦想都做了哪几件事呢?拿起笔圈出关键词来。不要以为圈画很简单,其实圈画也是很有学问的。

(生读文圈画后,交流学生圈画出的关键词,五花八门的)

师:想不想看看老师是怎么圈的?(幻灯演示,讲解,如图2所示)

图2 《梦想的力量》圈画示意图

师:第一件事和你们一样,我直接圈出这个关键词。第二件事,我是怎么圈的?

生:把“擦”和“窗子”连在一起。

师:中间是无关信息,我用一条连线跳过去圈。

师:第五件事我找不到合适的关键词,你看我是用什么方法的?

生:直接概括出来。

师:你们发现了吗?老师用了几种方法?第一种是直接圈一个完整的关键词;第二种是中间跳过去圈,我们称它为跳着圈;第三种呢,没有关键词,就直接概括。明白了吗?马上改改你的圈法。

这里,先让学生自主尝试圈画,教师再示范圈画的具体技术,然后在讨论中归纳提炼出三种圈画的方法。所提炼的圈画技术,看似简单,但直观明了、精巧实用,有利于学生掌握技术、操作实践,就能在阅读其它文本时迁移运用。

4.阅读评价的失重

时代在快速发展,人们对阅读的认识在不断深化。当今一些国际知名的阅读评估项目对学生阅读素养有了新的评估标准。

国际学生能力评估项目(简称PISA)从“获取信息、解释文本、做出评价、创意运用”四个维度评价儿童的阅读素养。2015年,中国部分地区联合体(北京、上海、广东、江苏)参加了PISA测试,成绩在全球72个参加的国家地区中排名第27,仅比全球平均分高出1分,引起我们对语文教育视角的深刻反思。

全球学生阅读能力进展研究(简称PIRLS)对阅读能力分为“提取信息、推论信息、解释整合、比较评估”四个维度。

美国教育进展评价(简称NAEP)的评估框架主要包括“寻找/回忆,整合/阐释,批判/评价”三个维度。

在国内,《语文课程标准》2011版提出“评价略读,重在考查能否把握阅读材料的大意;评价浏览能力,重在考查能否从阅读材料中捕捉重要信息。

从上述国内外对阅读素养的评价标准来看,都非常重视功能性阅读,也就是对信息的检索、推论、整合、评价等能力。反观现状,我们的语文教学还是过于注重理解作者是怎样把思想情感表达出来的,一味迷恋在语言文字的表情达意上掘地三尺,却没有从“文学之用”转向“生活之用”,没有从“教语用”到“教策略”的并重,着力培养学生提取、解读、推论、评价、反思等阅读策略和方法,造成了阅读素养的失重现象。

不可否认,阅读策略的教学可以使小学生收益,但是现状却又让人难以乐观。一种可能的原因是教师自己本身就不太经常主动使用成功读者常用的那些策略;另一种可能的原因是向学生传授阅读策略,并不是一件很容易的事。但有理由相信,阅读策略教学一定会在语文教学中得以重视。有一个很强烈的信息就是:全国小语会会长陈先云在部编教材培训会上介绍了“新版的部编本教材,是以‘阅读策略’为主线组织单元内容的,从三年级开始每一册都编了一个阅读策略的单元。”可以预见,阅读策略的教学将会是语文教学的又一个热点。

二、阅读策略型课堂的形态特征

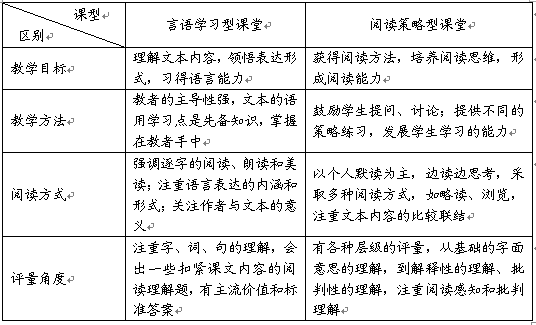

指向阅读策略的教学,是以阅读策略为核心,其课堂追求、教学方式、阅读方法、评价标准就有其独有的呈现形态与基本特征。我们借用台湾小语会原理事长赵镜中先生的观点,对“教语用”与“教策略”的课堂两者进行绝对性对比(两者有时并不互斥对立),以期提炼阅读策略型课堂的基本形态特征。(如表1所示)

表1 言语学习型课堂与阅读策略型课堂的形态区别

除上述的区别之外,阅读策略型课堂因为是重在阅读策略练习的,是旨在阅读能力习得的,往往还具有其独有的教学特征:

特征之一:强调具体的方法练习

阅读策略的学习必须在阅读过程中进行,脱离阅读过程,只传授策略,学生只能记住策略知识,而无法学会如何应用策略。比如教学“预测与推论”策略,我们告诉学生“预测与推论”是什么,怎么样,但是没有进行具体的方法练习,学生还是没有学会。所以,在教学时,要教策略下位更具体的方法,甚至方法下位更细致的技术,用看得见、摸得着的方法和更具体的、实用的技术来带领孩子练习策略,并尝试应用策略。一老师教学四年级上册《飞向蓝天的恐龙》时,就是这样进行“预测与推论”的策略指导与方法练习的:

1.老师带来了一组恐龙图片,你能看着图片猜猜这些恐龙是恐龙界中最( )的恐龙吗?你是根据什么来猜的?

2.出示课题《飞向蓝天的恐龙》,老师觉得这是一个非常棒的题目,同意吗?说说你的依据或理由?

3.出示一组新词:“凌空翱翔茹毛饮血 欣喜若狂”,你能不能根据字面和平时语言的理解来猜测一下它大概是什么意思?

4.我们先来看第一段,这段中有一句话很重要哦。自己读读,你认为哪句话最重要?说说你的依据?

5.这句话也是科学家的假说。科学研究是很讲究证据的,科学家提出这样的观点又有什么证据呢?默读第二段,在文中找出恐龙的一支演化成鸟类的依据。

师小结:科学家就是这样用推论的方法:先提出假说,寻找证据,研究证明,得出结论。我们学语文的时候也可用猜测、推论的方法,不断地发现文章的秘密。这是一种很棒的技能哟。

在这个教例中,教师带着学生进行了不下5次的“预测与推论”的练习,分别有:1.由图片引入进行预测;2.对题目进行推论;3.对词语进行预测其意思;4.对中心句进行预测;5.对文章观点进行推论。整堂课中,学生不断地在寻找线索与依据,将自己的预感转化为一种有意义的学习。“预测与推论”这一策略就在学生的反复练习中,在策略的使用过程中学会了策略,进而沉淀为自己一种有效的阅读技能。

特征二:提倡大声思维

大声思维,就是把教师或者学生的思考过程大声说出来,把原本无声的、快速的、复杂微妙的思维,全盘呈现出来。比如说,老师在教学的时候,大声地说出某一学生是如何通过划线,如何通过排除法找到正确答案的,其他学生听了以后,就会也用这种方法尝试练习,这样学生就掌握了这种方法。比如,一位老师是这样把自己的思考轨迹呈现出来的:

“我特别喜欢这首诗的题目——《让我们每个人都来种棵树》。这个题目好在哪里呢?我经常用替换的方法去发现。如果把这个题目改成《让我们都种棵树》,意思是一样的,但语气却硬硬的。如果改成《今天请你种棵树》,客气是客气了,但感觉怪怪的,看到这个题目的读者一定会想:凭什么你站在旁边看着我们种树?所以,想来想去,必须得是《让我们每个人都来种棵树》。”

这段“大声思维”示范了对诗歌题目玩味咀嚼的过程。老师通过声音,把思维的过程传递了出来,但这并不表示老师可以在课堂上随便说。蒋军晶老师曾经总结出一些引发思考的导语,可以用到大声思维的教学中:

我觉得好奇怪,他为什么要这样做呢——

我之前看过这个字——

我要再读一次,我有一点搞不清楚——

难道这个问题就不管了——

我可以用什么办法呢?对了,我可以这么做——

你知道那会让我想到——

我的脑袋里出现了一个画面——

我会把这个事件和发生在我身上的事情联系在一起——

思维与策略是紧密相连的,某种策略运用的好坏,其背后就关乎到思维水平的高低。思维品质高,策略就掌握得好,反过来,策略运用得好,又能促进思维的发展。因此,大声思维在阅读策略的习得中就显得尤为重要。

特征之三:常用图式阅读单

图式阅读单,是将学习过程有效可视化的图表式工具,教者依据记忆、阅读、思维的规律,使用图形、线条、符号、词汇、数字、色彩和图像,把文本主题、关键内容与图像、图案、图示等建立意义逻辑的链接,协助学习者进行高级思维和有效学习。常见的图式阅读单有思维导图、知识树、鱼骨图、情节梯、意见椅、维恩图等。

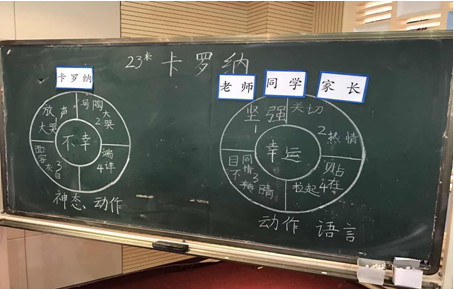

图式阅读单不是教师的板书,而是教师依据文本特点进行量身定做的图表设计,在课堂中作为掌握阅读策略的学习工具,由师生共同完成。我们来看一位老师执教《卡罗纳》的教例:

(1)引发话题冲突:读了课文,你觉得卡罗纳是不幸的,还是幸运的?

(2)分组填写理由圈:从哪些词句看出他的不幸的,从哪些词句读出他是幸运的?分组讨论,摘录关键词填写。(如图3所示)

(3)发现表达秘密:从图表中你发现,写卡罗纳“不幸”的都是哪方面的描写?写“幸运”的又都是哪方面的描写?

(4)迁移表达形式:假如下课了,卡罗纳一个人来到操场,你能用“动作+神态”来写写卡罗纳的不幸,用“动作+语言”来写写大伙儿的关心吗?

图3 《卡罗纳》的“理由圈”示意图

本教例中,如果教师以常规的逐句逐段地呈现,学生是难发现这种用“动作+神态”写不幸,用“动作+语言”写幸运的表达秘密,而凭借“理由圈”这一视觉化图表,文本中隐匿的表达形式就很直观、很便捷地提炼出来。可见,图示阅读单不仅能很好地梳理课文内容,更重要的是能帮助学生发现文本的表达形式、布局谋篇等内隐秘密,从而促成阅读多面向、高效能的达成。

特征四、注重自然坦诚的课堂讨论

阅读策略的学习,是需要学生讨论合作、练习方法的,因此,课堂就不需要营造优美诗意的、富有感染力的情境,不用强调教学语言的结构化和过度修饰,不必讲究教学环节的起承转合、一咏三叹。如果老师在阅读策略的课堂上像主持人一样“拿腔做调”地说话,就会让学生感觉到是在欣赏艺术,而不是在学习技术。而这种不坦率、不真诚、不自然的话语体系,让学生有距离感、隔阂感,就会让学生打消交流讨论的欲望。

来看一个大家都熟视无睹、习以为常的课堂用语:A老师说“请你找出诸葛亮怎么做的句子”;B老师说“诸葛亮是怎么做的,你能找得到吗?”字面上,这两句话的意思要求是一样的,都是找出句子。但细细琢磨,第一句虽然加上“请”字,实则却是居高临下的、霸权指令式的要求,而第二句则是协商式的、探询式的邀请,学生是在平等的、被尊重的感觉中,以无压力的、尝试的心态去完成的。

阅读策略型课堂为了创设安全的、坦率的、真诚的交流氛围,比较多的是采用这种协商式、探询式的话语,如“说来听听”、“你的意思是?”、“我不懂,我有问题”、“我很乐意告诉你,但是现在我想先听听你有什么看法”、“他的发言挺有意思的,我想多做了解,省得一会儿又忘了问他”。这样的课堂用语,让人感到老师是真的想知道学生的想法,老师真的想参与讨论的,而不是站在讲台上进行质问、指令的。

还要注意的是,阅读策略型课堂的交流,不只是聊天式的、家常式的对话,更是开放性的、创造性的讨论。一位老师在上《渔夫的故事》时,提了三个问题:1.如果渔夫在前三百年救了魔鬼,魔鬼会报答渔夫,这是真的吗?2.魔鬼真的有这么笨,这么容易上当吗?3.你觉得这是个好故事吗?为什么?这三个问题分别指向理解领悟魔鬼的本性、渔夫的品质、民间故事的特点,但是话题是开放的、选择的、有趣的、探究的,更容易激发学生讨论的热情和发言的欲望。

实际上,阅读策略型教学并不是一种课型和模式,而更是一种教学主张和课堂诉求。我们的语文教学有其自身的特殊性,对于语文学习,感悟、体会、朗诵是必不可缺的,但是语文教学应当以学生的终身发展着想,教会学生一些适用的阅读策略,其实这两者不矛盾,正所谓“授人以鱼,不如授人以渔”。

参考文献:

[1]祝新华.促进学习的阅读评估[M].北京:人民教育出版社,2015:2-3

[2]蒋军晶.和孩子聊书吧:让孩子爱上阅读[M].北京:教育科学出版社,2013:77-79

[3]牛瑞雪.构建以阅读策略为导向的阅读教学——台湾小学语文教育学会理事长赵镜中教授专访[J].小学语文,2009(1):124-127

[4]李求宝.图像化阅读策略的四个学导点[J].小学教学参考,2015(10):12-13